尾道に上陸

山陽本線で広島から東にむかって移動して尾道にやってきました。はじめて尾道です。これがあの時をかける少女のロケ地か、と感慨に浸ります。えっ古い?

駅舎は平屋でスタイリッシュな建物です。おみやげ売り場と改札をはさんでコンビニがありました。到着したのが夕方だったこともあり、大勢の高校生が乗降するほのぼのした光景に出会いました。やっぱり尾道には制服が似合うなと。時をかける少女のイメージが膨らみます。

尾道駅をでたらすぐに海がみえます。よく見るとこの光景はすごいですよ。駅、道路、海ですから。こんなに海がちかいことあります? 場所が場所ならもはや漁港といってもおかしくない。

行ってはじめてわかったんですが、広島って平地がすくないんです。斜面に住宅がひろがっていて住宅街いくときも急な坂道をかけあがるのが常です。思えば電車も山あいを縫うようにすすんできたし、瀬戸内海にポツンと山が聳え立つ地形です。そう考えると、この一帯は瀬戸内海と海によってさかえてきたのだとおもいます。海が航路となっているので陸地のスペースをあまり必要としてこなかった。船で荷をおろすスペースがあればよくて、それゆえわずかな平地が点在するような街並みなのかもしれません。

尾道駅をでて、海をながめながら歩きます。ほどなく線路にぶつかるのですが、この街は海に沿って鉄道がのびてます。わずかなスペースを縫って線路をつくるしかなかったのでしょう。

そして海を背にして振り返ると、すぐそばに山の斜面が。山に蝟集したかのように住居が建ちならんでいます。平地のない場所にどのようにして街をつくっていくか、そういったおもしろさが尾道の魅力ですね。

また尾道はしまなみ海道でも有名です。自転車で栄えています。尾道大橋から瀬戸内海の島々をわたり、四国の今治までいけます。道路に水色の線が走っていてそこをツーリングします。道がわからなくても、水色だけたどっていけばなんとかなる!

島をむすぶ大橋を疾走して四国にわたるのはいいですね。海をみおろしながら自転車の旅は絶景でしょうね。日本人ツーリストもそうだけど外国人ツーリストもたくさんいました。尾道はしまなみ海道の始点の役割も果たしています。なので自転車でやってきて、尾道で宿泊という人も多いようです。

よく見るとまちのいたるところにレンタルサイクルがありました。風景と自転車があれば人を回遊させることができるから、面白い試みですよね。自転車による観光はいがいとアリかもしれません。

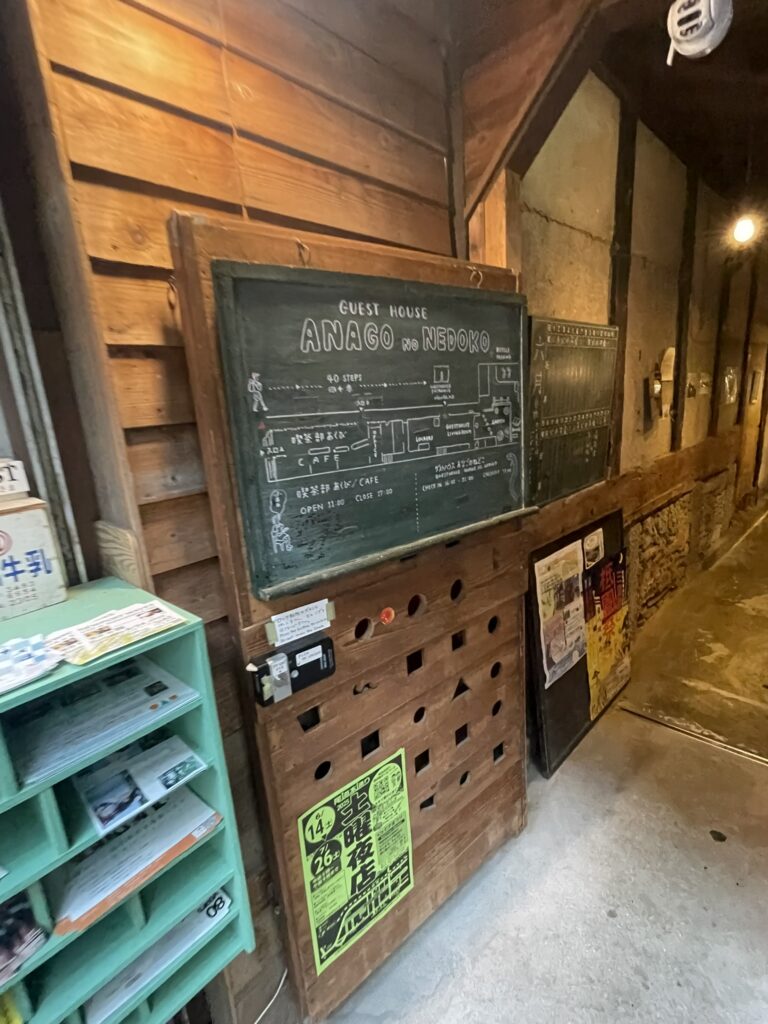

尾道ゲストハウス あなごのねどこ

尾道でもゲストハウスに泊まりました。ゲストハウス「あなごのねどこ」です。商店街にあった古民家を改築したことで、知られています。

間口はふつうですが奥にやたらと長くのびていて、想像以上のながさに驚きます。あまりに細ながなので、部屋の廊下や階段は人がすれちがいできないほどです。江戸時代の税金は、店舗の間口で徴収されていました。そこを踏まえるなら、なにがあっても年貢を納めたくないという強い意志が建物からかんじられます。あるいは限られた平地で多種のお店をならべるには間口を狭くする必要があったのかなと。

建物の前面がカフェになっていて、モーニングも食べられます。ゲストハウスは食事がないのでこの施設はありがたい。チェックインしたときはカフェに中学生がいてパフェをたべていました。どうやら若い人の溜まり場になってるらしいです。建物の奥にすすむと居間がありそこがフロントになっています。そして二階にあがると宿になっています。

ゲストハウスの体をとっていますが、あなごのねどこは、古民家で暮らすためのスペースと言った印象です。民家がそのまま使われていて、生活になじんでますね。

フロントのある居間が共有スペースなのですが、人はいるけどしゃべる雰囲気ではありませんでした。ゲスト同士話せるととてもおもしろいのになと窓の外をみると、サイクリストの外国人をまじえて縁側でおしゃべりがはじまってました。井戸端会議というか。やはり無用なおしゃべりは、オフの場所で発生するんですね。

あなごのねどこには2Fに図書館スペースがあります。塔のなかみたいな不思議な空間です。そこに古本がぎっしり詰まってます。離れのような場所で本が収納されてるスペースが大好きですが、パソコンを使えるスペースがあればなお良かったですね。と、さすがにそこまでは望むのは贅沢かな。

.png)